健康を意識するなら、塩分摂取量に注意するのは常識になっています。

しかし日本人の食塩摂取量は多すぎな傾向が続いています。

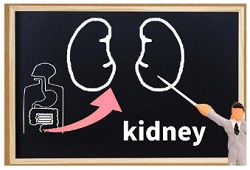

岐阜県高山市の調査 脳卒中死が三分の一に

日本人の食塩摂取量は、ここ05年までの数年間は1日平均12g前後で横ばいです。

高血圧を防ぐためには6g未満にする必要があるので、意識せずに食事をしているとかなり多めになってしまいます。

岐阜県高山市の調査では、食塩の摂取量を7g減らすと脳卒中死が三分の一になるという結果が出ています。

この調査では、減塩が心肥大・血管の硬化を軽減し、血小板の働きを正常にする効果も確認されました。

加工食品の食塩量は「ナトリウム量」を換算する カッ〇ヌー〇ルには…

加工食品の栄養成分表示には「食塩」という項目はありますが、「食塩量」としての表示はありません。

そこで、表示中の「ナトリウム量」を食塩量に換算しないといけません。

換算式は

食塩相当量=ナトリウム量×2.54です。

例えば、「ナトリウム量2g」と表示してあるカップラーメンなら、それだけで5g強の食塩を含んでいることになります。

カップラーメン一個だけでほぼ一日分の食塩量をとることになります。

近所のコンビニでカップラーメンの表示をいくつか見てみました。

ほとんどが「ナトリウム量」2g以上です!(○ップ○ードル「カレー」のナトリウム量が少なかったのは意外でした)

新井裕久医師 減塩料理のコツ 調味料や食材の工夫

私は血圧が高めなこともあり、自炊をする際はできるだけ薄味を心がけています。

「医食同源」という言葉を初めて使ったことでも知られる新井裕久医学博士が、新聞のコラムで「減塩料理のコツ」について書かれていました。

個人的に「なるほど」と思ったので、ポイントとなる部分を紹介します。

油や、油分の多い種実類の食品を使う

油を使った炒めものは油のうまみとコクで塩分が少なくとも美味しく感じる。

ゴマあえやクルミあえも同様の理由で減塩に向いている。

酢や香辛料でアクセントをつける

酸味は刺激があるので、減塩しても舌には味を濃く感じさせる効果がある。

カボスやレモン、カラシやわさびも同じ作用が期待できる。

牛乳など乳製品をうまく使う

これらの製品も油と同様にうまみ・コクがあるので薄味でも美味しい。

ホワイトシチューやヨーグルトサラダ、グラタンといった料理が代表的。

トマトやその加工品を利用する

トマトはコク、うまみ、酸味をあわせもっている食品なので、塩分控えめでも美味しい料理ができる。

スパゲティナポリタン、チキンライスなど。

「トマトにはコク、うまみ、酸味が備わっている」という部分には、なるほど~と感じました。

ヨーロッパで広く使われているのも合点がいきます。

油を使うことが勧められていますが、減塩のために脂肪分が過剰摂取になってはダメなのでご注意を。

ちなみに朝は味覚が敏感になっているので、三食の中でも朝食は特に薄味でいいそうです。

逆に夕方には味覚が鈍くなるので濃い味を好みがちになります。夕食は注意が必要です。

- Amazon

- いつものおかずで塩分一日6g献立