別コンテンツでも紹介している本「日本史偉人『健康長寿法』」から、大食を戒める偉人たちの言葉をまとめます。

「糖尿病予備軍が過去最高に」なんてニュースもある昨今、偉人たちの言葉を改めて教訓とするのも良いのではないでしょうか。

カッコ内の数字は参考にしたページです。

- Amazon

- 日本史偉人「健康長寿法」

※サンプルを読む・Kindle版あります

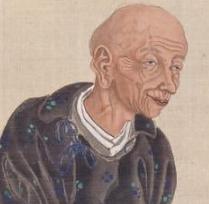

沢庵和尚「食べ過ぎは必ず身体を壊す」

江戸時代の臨済宗の僧、沢庵和尚は「東海夜話」で次のように述べています。

毒のものを食べて病になるのは悔しすぎる。また、うまいものをたらふく食べて、病になる人もいる。

飲食とは本来、身体を潤し、養い、生き、それぞれの人間がなすべきことを行うための薬なのだ。

多すぎず少なすぎず、適量を食べてこそ薬になる、食べすぎは必ずや身体を壊してしまう。(87~94ページ)

沢庵和尚は七十三歳で亡くなっています。

杉田玄白の「健康維持のためにNGなこと7項目」

「解体新書」で有名な杉田玄白は、六十九歳のとき養生の心得として「養生七不可」を子孫のために書き残しています。

健康維持のため、七つの禁止事項をまとめたものです。その七項目はこちら。

・先のことをあれこれ思い悩んでもならぬ

・呑みすぎ・食べすぎをしてはならぬ

・怪しい食べ物は口にするな

・病でもないのに薬を飲むな

・体力にまかせて度がすぎた性交をするな

・怠けぐせをつけてはならない(136~137ページ)

杉田玄白は八十五歳で病没しています。

棚橋絢子「人間の体にいちばん毒なのは…」

明治から昭和にかけて、女子教育界の第一人者といわれた棚橋絢子は、十三歳の時に父から「人間、喰いすぎると物覚えが悪くなる」と言われ、それ以来食事を腹八分目にするようになりました。

暴飲暴食はもちろん、間食も控えめでした。

絢子は「つまらないことに、くよくよするのが、人間の体にはいちばん毒です」と語っています。

同時に、「真面目の思慮分別ならたくさんに心を用いた方が、健康のためにはむしろ薬である」とも考えていました。

腹八分目とこうした方針のおかげか、絢子は百一歳の長寿を得て生涯を終えています。

御木本幸吉「長生きしたいから、美味いもんなら…」

九十七歳まで生きた真珠王・御木本幸吉も腹八分目を心がけていました。

1953年の徳川夢声との対談では、

「九時のニュースを聞くと、胃腸と一緒に寝る。ぼくの胃腸は、ぼくと仲がええ」

「長生きしたいから、うまいもんならふた箸残すとか、夕飯は一割残すとかしとる」

と当時九十五歳の幸吉は答えています。高齢となってからは、朝食と昼食をしっかり食べ、夕食は少なめにしていました。(186~189ページ)

こうして見ると、今も昔も健康を害する要因はあまり変わっていませんね。

現在の日本で、この心得をそのまま紙に書いて壁に貼っておいても十分通用しそうです。