お酒を飲む機会が増える時期(春や年末など)になると、体がなんとなく疲れる、ということはないでしょうか?

私が個人的に「やらなきゃいけないことがあるのにやらない・やる意欲がわかない」「ここしばらく生活が乱れ気味」と感じるのは、休肝日無しで連続して飲酒している期間であることが多いようです。

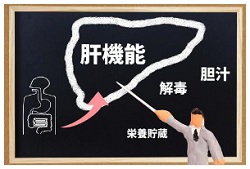

飲酒で消費する栄養素

逆に、しばらく飲酒をしていないといわゆる「めんどくさい」という気にならず、その日にやるべき仕事や家事をスイスイ片付けることができるものです。

では飲酒するとなぜ疲れが残りやすくなるのでしょうか?調べてみました。

以下は、アルコールを飲むと消費する主な栄養素です。

・ビタミンB1(アルコール依存者はB1欠乏状態)

・ニコチン酸(長期の飲酒習慣のある人には特に欠乏)

・亜鉛

・セレン

・マグネシウム(飲酒後の排尿による流出)

ニコチン酸はニコチン酸アミドと共にナイアシンと呼ばれ、ビタミンB3とも呼ばれます。ビタミンB1やニコチン酸はアルコール代謝時に特に大量に消費されます。

「つまりお酒を飲むとビタミンB群を消費する」ということです。ビタミンB群は全般に疲労回復を助けてくれます。

ということは、飲酒すると体の疲れが抜けにくくなるわけです。酒席が続くと体が疲れ気味になるのは「気のせい」ではありません。

ビタミンB群は豚肉、レバー、豆類、ナッツ類、卵、牛乳といった食品に含まれています。

「どうも疲れが抜けない」という場合、こういった食品を欠かしていないでしょうか?

仕事が忙しい、食生活が不規則でさらにお酒も飲む、では疲れがたまるのもムリはありません。

付き合い酒だけでなく毎日晩酌をするなら、休肝日を作る必要があります。

休肝日を作って疲れを抜く

個人的には連続して2~3日肝臓を休めるといい感じです。お酒を抜くと目覚めがスッキリするんです。

ここで「350mlの缶ビール一本くらいはいいだろ」というのはナシです。完全にアルコールを抜きましょう。

ちなみに私の場合、疲れが取れて「イケてる」状態の目安のひとつは「休みの日に早起きできる」ことです。

だったら「アルコールを全く飲まない」のが一番良いのでは?という意見が聞こえてきそうです。

「少量の飲酒でも各種がんの危険性を高める」という研究結果がいくつか発表されているのは私も承知しています。

実際に「飲酒は良くありません」という健康法が主張されていることもわかっています。

それでもなお、私は「たまには飲んでも良いんじゃない?」という考えです。(飲めない人が無理して飲む必要はもちろんありません)

だって美味しいお酒を飲むと、楽しいじゃないですか。

しかし、休肝日は絶対に必要です。飲酒の機会が増える時期は特に、アルコールを抜く日を意識的に作ってみてはいかがでしょうか。