マテ茶は、モチノキ科の常緑樹マテの葉や枝を加工して作られます。薬草のような独特の風味があります。

アルゼンチンやブラジル、パラグアイ、ウルグアイといった南米諸国が主な生産・消費地です。

日本における緑茶のような存在として愛飲されています。

マテ茶の栄養ミネラルと抗酸化力で「南米のパラドックス」

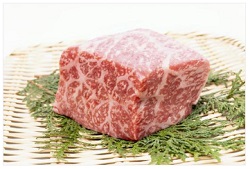

南米の人々は肉類を非常に多く食べます。

特にアルゼンチンは牛肉の消費量が多く、1年間で日本人の7倍牛肉を食べるのです。しかし野菜はあまり食べません。

それにもかかわらず、アルゼンチンはじめ南米は糖尿病などの生活習慣病の発症率が低い地域なのです。

この「パラドックス」の理由を追求した城西大学の和田政裕教授は、南米の食生活に溶け込んでいるマテ茶に行き着きました。

マテ茶の最大の特徴は、豊富に含まれているポリフェノールとミネラルです。

マテ茶のポリフェノールはフラボノイドの一種で、緑茶のカテキンと同じくらい強い抗酸化力を持っています。

活性酸素などのフリーラジカルの活動を抑えるため、がんや糖尿病などの病気を防ぐ作用があるとされています。

またマテ茶は「不発酵茶」なのでポリフェノールが変質しません。

ミネラルも豊富で、

カルシウム ウーロン茶の2倍

マグネシウム ウーロン茶の1.5倍

鉄 緑茶の5倍

亜鉛 緑茶の2倍

と他の嗜好飲料に比べても多くのミネラルを含有しています。

マテ茶のタイプ グリーン・ローストの違い

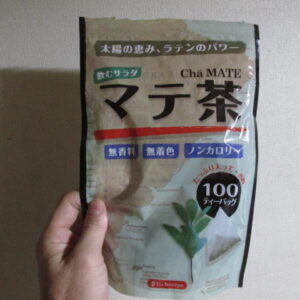

マテ茶にはグリーンタイプとローストタイプがあり、ローストタイプはグリーンタイプを焙煎したものです。

現地で一般に飲まれているのはグリーンタイプで、健康効果もグリーンタイプのほうが高いとされています(反面、グリーンタイプの方は味にクセがあります)。

先の和田教授もグリーンタイプのマテ茶を愛飲しており、教授はマテ茶のことを「飲むサラダ」と呼んでいます。

マテ茶には、糖尿病などの生活習慣病予防、がんの予防、血管拡張作用による冷え症や高血圧の改善といった効果が期待できます。

- Amazon

- OSK グリーンマテ茶 5g×32P