「ナンバ歩き」といえば「同じ側の手と足を振る」歩き方です。

甲野さんの本などで「ナンバ」について知った方(私も含め)も多いのではないでしょうか。

※このマークもナンバ歩きです

ナンバに関して

「昔の日本人はナンバ歩きだった」

「江戸時代の人々はナンバ歩きだった」

という認識はありませんか?

実は私もこのように考えていましたが、河野さんによるとこれはやや誤解があるようです。

江戸時代は職業によって歩き方が違っていた

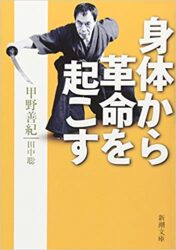

甲野さんによると江戸時代の人達は職業によって歩き方が違ったそうです。(「身体から革命を起こす」116ページ)

もともと日常の歩き方に名前がついていたとは考えられませんし。

現在の動作と明らかに違うのは

当時は歩く際に手を振らなかった

点です。

「手を振らずに歩く」人は、明治30年代の京都の映像にも記録されているそうです。

身体から革命を起こす

日常生活でもナンバで楽になる場面 上り坂・階段・山

現代の日常生活でナンバ歩きを行っている人は皆無ですが、場面によっては意識的にナンバで歩くと明らかに楽になるケースがあります。

それは

・坂をのぼる

・段差のある階段をのぼる

場面です。

難しいことは考えずに同じ側の手足を出して歩けばOKです。

このナンバの動作を実践することで・・・

・坂の多い長崎の佐世保で郵便配達をしている人はこの歩き方でずいぶん楽になった

・年配の女性が、家の近くの坂を若い頃よりもずっと楽に登れるようになった

という例があります。

また、ある山岳救助隊員によると、救助活動の最中に体力を非常に消耗した状態になると、無意識のうちにナンバの動作で歩くことがあります。(83~84ページ)

甲野さんの考えについては批判意見もあるようですが、私は一度はチェックしてみるべきだと思っています。

甲野さんの思想や身体の動かし方をかじってみると、何かを得るヒントになるかもしれません。

今回紹介したのは甲野さんの考え方のごく一部です。甲野さんから直接指導を受けるのは難しいとしても、まずは著書などに目を通してみてはいかがでしょう。

一見の価値はある、と私は思います。

甲野善紀さんの考え 終わり。